- 簿記を勉強していると満期保有目的債券のところで償却原価法っていう言葉が出てくるんだけど……

- 償却原価法の金額の計算が難しくて分からない

- 満期保有目的債券の償却原価法について教えて!

償却原価法は考え方も計算も難しいので苦手にしてしまっているケースが非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん満期保有目的債券における償却原価法についても熟知しています。

この記事では満期保有目的債券における償却原価法(定額法)の仕訳についてわかりやすく解説します。

この記事を読めば満期保有目的債券における償却原価法が理解できるので、簿記2級で満期保有目的債券における償却原価法が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を一言で言うと、償却原価法は取得原価と債券金額の差額を債券の保有期間に配分する処理方法です。

満期保有目的債券における償却原価法(割引発行)による評価の仕訳

当社(決算日は3月31日)は、×1年4月1日に満期まで保有する目的でA社社債を取得した。その内容は次のとおりである。

- 取得原価:960,000円

- 債券金額:1,000,000円

- 満期日:×5年3月31日

- クーポン利息年2%

- 利払日:毎年3月末日

- 取得原価と債券金額の差額は、すべて金利調整差額として認められる

- 償却原価法は定額法を採用している

この資料の取得時と決算時の仕訳について考えてみます。

資料6と資料7より償却原価法(定額法)で仕訳を切るということが分かります。また、資料1と資料2より「債券金額>取得原価」であり、割引発行されていることが分かります。

この場合の利息と償却原価のスケジュールを表で表すと次のようになります。

| 年月日 | 各期の利息配分額※3 | クーポン利息受取額※1 | 金利調整差額償却額※2 | 償却原価(帳簿価額)※4 |

|---|---|---|---|---|

| ×1年4月1日 | ― | ― | ― | 960,000 |

| ×2年3月31日 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 970,000 |

| ×3年3月31日 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 980,000 |

| ×4年3月31日 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 990,000 |

| ×5年3月31日 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 1,000,000 |

| 合計 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | ― |

クーポン利息は、取得原価ではなく、債券金額に対する利率で書かれます。

債券金額に対する利率で書かないと、いくらで発行するか(割引発行か平価発行か打歩発行か)で利息額が変わってしまうからです。

まず「債券金額-取得原価」と計算することで「満期まで保有している期間全体で受け取る金利調整差額」を求めます。

「満期まで保有している期間全体で受け取る金利調整差額」を満期日までの月数で割ることで1ヶ月あたりに受け取る金利調整差額を求め、12をかけることで1年分の金利調整差額を求めます。

年数で割らない理由は、会計期間の途中で社債を取得した場合は通常月割りしますが、月割りの場合にも対応できるようにするためです。

クーポン利息も金利調整差額も本質的には利息であると考えるため、各期の利息配分額と言われたら、クーポン利息と金利調整差額の2つの合計額となります。

償却原価は、前期末の償却原価に金利調整差額償却額を加えて求めます。償却原価が貸借対照表価額になります。償却原価が満期日には債券金額と同じになることを確認しておいてください。

これまでの内容を踏まえて、それぞれの時期における仕訳について解説していきます。

×1年4月1日(満期保有目的での債券の取得)の仕訳

現金960,000円を支払っているので、『(貸)現金960,000』となります。

また、満期保有目的で債券を取得した場合、勘定科目は「満期保有目的債券」を使います。満期保有目的債券は売買目的有価証券と同じ、資産の勘定です。

金額は、支払った対価960,000円を使います。よって、『(借)満期保有目的債券960,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 満期保有目的債券 | 960,000 | 現金 | 960,000 |

×2年3月31日(決算1回目、利払日)の仕訳

この日は利払日でもあるため、まずは利払いの仕訳を切ります。債券金額1,000,000円の2%が利息になります。よって利息金額は(債券金額1,000,000×クーポン利息2%=)20,000円となります。

受け取った債券の利息は有価証券利息勘定を使います。よって『(貸)有価証券利息20,000』となります。

また、この有価証券利息は期限到来済みの公社債の利札にあたります。公社債の利札は「簿記における現金」で学習したとおり、現金になります。よって『(借)現金20,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 20,000 | 有価証券利息 | 20,000 |

次は償却原価法の仕訳です。「債券金額-取得原価」は取得日から満期日までの金利調整差額を表します。この金利調整差額のうち、当期の分を計算します。

(債券金額1,000,000円-取得原価960,000円=)40,000円が取得日から満期日までの金利調整差額です。

取得日から満期日までは、×1年4月1日から×5年3月31日までなので4年間(48ヶ月)あります。

よって1ヶ月分の金利調整差額は(取得日から満期日までの金利調整差額40,000円÷取得日から満期日までの月数48ヶ月=)833.333…円となります。

当期の期首から保有しているので、当期の保有期間は12ヶ月になります。よって、(1ヶ月分の金利調整差額833.333…円×当期の保有期間12ヶ月=)10,000円となります。

この10,000円が当期の金利調整差額です。

金利調整差額は有価証券利息と全く同じ性質のものなので、勘定科目も有価証券利息になります。金額は10,000円なので『(貸)有価証券利息10,000』となります。

問題は借方です。この10,000円という金額は、債券の取得原価に加えます。

「償却原価=取得原価+保有している期間に相当する金利調整差額」です。そしてその償却原価を貸借対照表価額とするのです。

そう考えると、この10,000円という当期の金利調整差額を取得原価に加えることになることが納得できると思います。『(借)満期保有目的債券10,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 満期保有目的債券 | 10,000 | 有価証券利息 | 10,000 |

また、上記2つの仕訳をまとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 満期保有目的債券 | 20,000 10,000 | 有価証券利息 有価証券利息 | 20,000 10,000 |

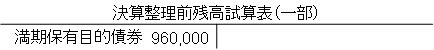

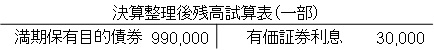

この仕訳が×2年3月31日の仕訳となります。この2つの仕訳を切る前の残高試算表は次のとおりです。

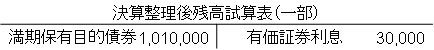

この2つの仕訳を切ったあとの決算整理後残高試算表は次のようになります。

満期保有目的債券の帳簿価額が金利調整差額の金額だけ増えていることを確認しておいてください。

×3年3月31日(決算2回目、利払日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じで、次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 満期保有目的債券 | 20,000 10,000 | 有価証券利息 有価証券利息 | 20,000 10,000 |

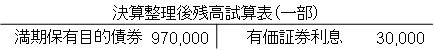

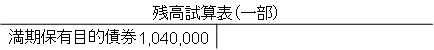

ただ、決算整理後残高試算表の満期保有目的債券の帳簿価額がさらに10,000円増えるので、この点を確認しておいてください。

決算整理後残高試算表は次のようになります。

×4年3月31日(決算3回目、利払日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」「×3年3月31日(決算2回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 満期保有目的債券 | 20,000 10,000 | 有価証券利息 有価証券利息 | 20,000 10,000 |

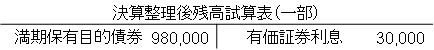

ただ、決算整理後残高試算表の満期保有目的債券の帳簿価額がさらに10,000円増えるので、この点を確認しておいてください。

決算整理後残高試算表は次のようになります。

このようになります。

×5年3月31日(決算4回目、利払日、満期日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」「×3年3月31日(決算2回目、利払日)」「×4年3月31日(決算3回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 満期保有目的債券 | 20,000 10,000 | 有価証券利息 有価証券利息 | 20,000 10,000 |

この仕訳を終えた時点での残高試算表は次のようになります。

今回は満期日なので、社債を発行会社に買い戻してもらいます。満期保有目的債券の帳簿価額は、満期日には債券金額になります。

満期保有目的債券を売る(返す)ことになるので、『(貸)満期保有目的債券1,000,000』となります。

ここでは、資料に指示がないので現金で受け取ったことにしておきます。『(借)現金1,000,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 1,000,000 | 満期保有目的債券 | 1,000,000 |

これまでの仕訳をまとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 満期保有目的債券 現金 | 20,000 10,000 1,000,000 | 有価証券利息 有価証券利息 満期保有目的債券 | 20,000 10,000 1,000,000 |

次の2つを確認しておいてください。

- 有価証券利息が社債の保有期間に配分されていること

- 償却原価がその期の金利調整差額分ずつ債券金額に近付いていること

満期保有目的債券における償却原価法(打歩発行)による評価の仕訳

当社(決算日は3月31日)は、×1年4月1日に満期まで保有する目的でA社社債を取得した。その内容は以下のとおりである。

- 取得原価:1,040,000円

- 債券金額:1,000,000円

- 満期日:×5年3月31日

- クーポン利息年4%

- 利払日:毎年3月末日

- 取得原価と債券金額の差額は、すべて金利調整差額として認められる

- 償却原価法は定額法を採用している

この資料の取得時と決算時の仕訳について考えてみます。

資料6と資料7より償却原価法(定額法)で仕訳を切るということが分かります。また、資料1と資料2より「債券金額<取得原価」であり、打歩発行されていることが分かります。

この資料の利息と償却原価のスケジュールを表で表すと次のようになります。

| 年月日 | 各期の利息配分額※3 | クーポン利息受取額※1 | 金利調整差額償却額※2 | 償却原価(帳簿価額)※4 |

|---|---|---|---|---|

| ×1年4月1日 | ― | ― | ― | 1,040,000 |

| ×2年3月31日 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 1,030,000 |

| ×3年3月31日 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 1,020,000 |

| ×4年3月31日 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 1,010,000 |

| ×5年3月31日 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 1,000,000 |

| 合計 | 120,000 | 160,000 | -40,000 | ― |

クーポン利息は、取得原価ではなく、債券金額に対する利率で書かれます。

債券金額に対する利率で書かないと、いくらで発行するか(割引発行か平価発行か打歩発行か)で利息額が変わってしまうからです。

まず「債券金額-取得原価」と計算することで「満期まで保有している期間全体で受け取る金利調整差額」を求めます。

「満期まで保有している期間全体で受け取る金利調整差額」を満期日までの月数で割ることで1ヶ月あたりに受け取る金利調整差額を求め、12をかけることで1年分の金利調整差額を求めます。

年数で割らない理由は、会計期間の途中で社債を取得した場合は通常月割りしますが、月割りの場合にも対応できるようにするためです。

クーポン利息も金利調整差額も本質的には利息であると考えるため、各期の利息配分額と言われたら、クーポン利息と金利調整差額の2つの合計額となります。

償却原価は、前期末の償却原価に金利調整差額償却額を加えて求めます。償却原価が貸借対照表価額になります。償却原価が満期日には債券金額と同じになることを確認しておいてください。

×1年4月1日(満期保有目的での債券の取得)の仕訳

現金1,040,000円を支払っているので、『(貸)現金1,040,000』となります。

また、満期保有目的で債券を取得した場合、勘定科目は「満期保有目的債券」を使います。満期保有目的債券は売買目的有価証券と同じ、資産の勘定です。

金額は、支払った対価1,040,000円を使います。よって、『(借)満期保有目的債券1,040,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 満期保有目的債券 | 1,040,000 | 現金 | 1,040,000 |

×2年3月31日(決算1回目、利払日)の仕訳

この日は利払日でもあるため、まずは利払いの仕訳を切ります。債券金額1,000,000円の4%が利息になります。よって利息金額は (債券金額1,000,000×クーポン利息4%=)40,000円となります。

受け取った債券の利息は有価証券利息勘定を使います。よって『(貸)有価証券利息40,000』となります。

また、この有価証券利息は期限到来済みの公社債の利札にあたります。公社債の利札は簿記における現金で学習したとおり、現金になります。よって『(借)現金40,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 40,000 | 有価証券利息 | 40,000 |

次は償却原価法の仕訳です。「債券金額-取得原価」は取得日から満期日までの金利調整差額を表します。この金利調整差額のうち、当期の分を計算します。

(債券金額1,000,000 円-取得原価1,040,000円=)-40,000円が取得日から満期日までの金利調整差額です。

取得日から満期日までは、×1年4月1日から×5年3月31日までなので4年間(48ヶ月)あります。

よって1ヶ月分の金利調整差額は(取得日から満期日までの金利調整差額-40,000円÷取得日から満期日まで48ヶ月=)-833.333…円となります。

当期の期首から保有しているので、当期の保有期間は12ヶ月になります。よって、(1ヶ月分の金利調整差額-833.333…円×当期の保有期間12ヶ月=)-10,000円となります。

この-10,000円が当期の金利調整差額です。

金利調整差額は有価証券利息と全く同じ性質のものなので、勘定科目も有価証券利息になります。金額は-10,000円なので、『(借)有価証券利息10,000』となります。

問題は貸方です。この10,000円という金額は、債券の取得原価から減らします。

償却原価=取得原価+保有している期間に相当する金利調整差額です。

そしてその償却原価を貸借対照表価額とするのです。

そう考えると、この10,000円という当期の金利調整差額を取得原価から引くことになることが納得できると思います。よって、『(貸)満期保有目的債券10,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 有価証券利息 | 10,000 | 満期保有目的債券 | 10,000 |

また、上記2つの仕訳をまとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 有価証券利息 | 40,000 10,000 | 有価証券利息 満期保有目的債券 | 40,000 10,000 |

この仕訳が×2年3月31日の仕訳となります。この2つの仕訳を切る前の残高試算表は次のとおりです。

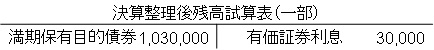

決算整理後残高試算表は次のようになります。

満期保有目的債券の帳簿価額が金利調整差額の金額だけ減っていることを確認しておいてください。

×3年3月31日(決算2回目、利払日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じで次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 有価証券利息 | 40,000 10,000 | 有価証券利息 満期保有目的債券 | 40,000 10,000 |

ただ、決算整理後残高試算表の満期保有目的債券の帳簿価額がさらに10,000円増えるので、この点を確認しておいてください。

決算整理後残高試算表は次のようになります。

×4年3月31日(決算3回目、利払日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」「×3年3月31日(決算2回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じで次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 有価証券利息 | 40,000 10,000 | 有価証券利息 満期保有目的債券 | 40,000 10,000 |

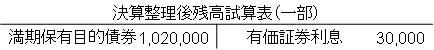

ただ、決算整理後残高試算表の満期保有目的債券の帳簿価額がさらに10,000円増えるので、この点を確認しておいてください。

決算整理後残高試算表は次のようになります。

×5年3月31日(決算4回目、利払日、満期日)の仕訳

考え方は「×2年3月31日(決算1回目、利払日)」「×3年3月31日(決算2回目、利払日)」「×4年3月31日(決算3回目、利払日)」と同じです。仕訳も全く同じで次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 有価証券利息 | 40,000 10,000 | 有価証券利息 満期保有目的債券 | 40,000 10,000 |

この仕訳を切った時点での残高試算表は次のようになります。

今回は満期日なので、社債を発行会社に買い戻してもらいます。満期保有目的債券の帳簿価額は、満期日には債券金額になります。

満期保有目的債券を売る(返す)ことになるので、『(貸)満期保有目的債券1,000,000』となります。

ここでは、資料に指示がないので現金で受け取ったことにしておきます。というわけで、『(借)現金1,000,000』となります。

まとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 1,000,000 | 満期保有目的債券 | 1,000,000 |

これまでの仕訳をまとめると次のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 有価証券利息 現金 | 40,000 10,000 1,000,000 | 有価証券利息 満期保有目的債券 満期保有目的債券 | 40,000 10,000 1,000,000 |

次の2つを確認しておいてください。

- 有価証券利息が社債の保有期間に配分されていること

- 償却原価がその期の金利調整差額分ずつ債券金額に近付いていること

その他有価証券に償却原価法を適用する場合の仕訳については「その他有価証券【仕訳と勘定科目をわかりやすく】-その他有価証券の仕訳(部分純資産直入法)」で詳しく解説しています。

【まとめ】満期保有目的債券の償却原価法【評価の仕訳をわかりやすく】

償却原価法は取得原価と債券金額の差額を債券の保有期間で配分する会計処理です。

クーポン利息は、取得原価ではなく、債券金額に対する利率で書かれます。また、償却原価は、前期末の償却原価に金利調整差額償却額を加えて求めます。

「債券金額-取得原価」は取得日から満期日までの金利調整差額を表しています。

償却原価法を適用することで、償却原価が債券金額に近づいていくイメージを持つことが大切です。

- 弊社が運営している【簿記革命2級】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座-商業簿記2級」「暗記不要の簿記独学講座-工業簿記2級」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに簿記2級や簿記1級の合格を目指して勉強したい方は簿記2級通信講座【簿記革命2級】をご検討ください。

- 簿記2級を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記2級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法-簿記2級」で詳しく解説しています。

- 簿記2級の独学に向いたテキストについては「【2021年版】独学向け簿記2級おすすめテキスト【8つのテキストを徹底比較】」で詳しく解説しています。

コメント