簿記をしっかりと理解して簿記2級に合格したいな。簿記2級の勉強ができるサイトがあったらいいな。

こんな希望を叶えます。

ちなみに、この記事を書いている私は日商簿記に合格するための通信講座を2012年から運営し、これまでに数百人の合格者を送り出させていただいています。もちろん私自身も簿記1級に合格しています。こういった私が解説していきます。

工業簿記の本質

工業簿記を得意にするには「商業簿記との共通点を意識する」「商業簿記と違う点を意識する」「製造している場面を具体的にイメージする」「工業簿記のどの段階を学習しているのかを意識する」の4つが大切です。工業簿記を得意にするポイントについては次の記事で詳しく解説しています。

≫【簿記2級】工業簿記を得意にする4つのポイント

工業簿記では数学が必要です。具体的には連立方程式と1次関数を使います。どちらも中学校で勉強する内容ですが、数学から離れている人は忘れてしまっているかもしれません。不安な方は次の記事をご覧ください。連立方程式と1次関数について解説しています。

≫工業簿記の前に復習すべき数学

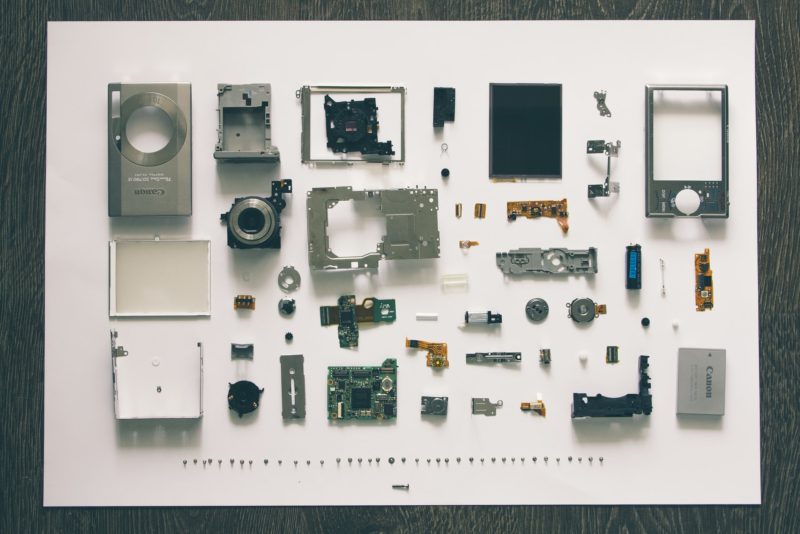

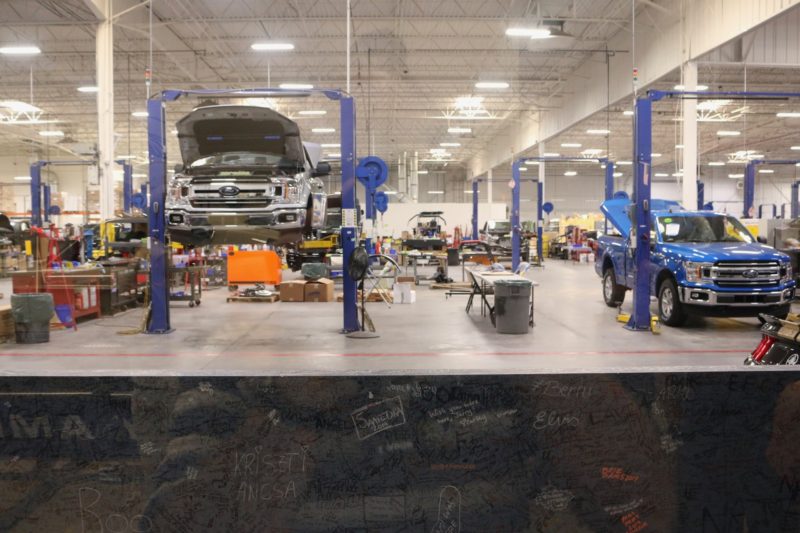

商業簿記は「商品を仕入れて売る」という商品販売業を行っている企業を対象とした簿記です。これに対して工業簿記は、「材料などを仕入れて自分で作って売る」という製造業を行っている企業を対象とした簿記です。工業簿記の特徴については次の記事で詳しく解説しています。

≫工業簿記とは【商業簿記との違い】

工企業が行う簿記を工業簿記といいます。それに対して製品の原価を計算することを原価計算といいます。工業簿記と原価計算の違いについては次の記事で詳しく解説しています。

≫工業簿記と原価計算の違い

原価

総原価は製造原価に販売費及び一般管理費を加えたものです。ただ単に「原価」という場合は製造原価を指すのが一般的です。総原価と製造原価については次の記事で詳しく解説しています。

≫総原価とは【製造原価との違い】

製造原価は「形態別分類(材料費・労務費・経費)」「製品との関連による分類(製造直接費・製造間接費)」「操業度との関連による分類(変動費・固定費・準変動費・準固定費)」の3つの分類方法があります。製造原価の分類については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造原価の分類

原価というものはどんどん積み重なっていくものです。製品が完成に近付くにつれてどんどん原価が大きくなっていきます。その様子を表した図を原価構成図といいます。原価構成図については次の記事で詳しく解説しています。

≫原価構成図

原価計算

原価計算は「費目別計算」「部門別計算」「製品別計算」の流れで行います。原価計算の流れについては次の記事で詳しく解説しています。

≫原価計算の流れ

工業簿記の構造

工業簿記には商業簿記では出てこなかった勘定科目があります。具体的には「材料」「労務費」「経費」「製造間接費」「仕掛品」「製品」「月次損益」です。次の記事で概要をお伝えしています。

≫工業簿記特有の勘定科目

材料勘定は文字通り材料を表します。直接材料費、間接材料費を問わず、どちらも材料です。材料勘定は資産の勘定科目になります。材料を手に入れたときには借方に、材料を消費したときには貸方に記入します。材料については次の記事で詳しくお伝えしています。

≫材料費の仕訳【勘定科目は材料】

労務費勘定は労務費という費目を表す勘定です。直接労務費、間接労務費を問わず、どちらも労務費勘定です。労務費勘定は資産の勘定になります。労務費については次の記事で詳しく解説しています。

≫労務費の仕訳【勘定科目は労務費】

経費勘定は経費という費目を表す勘定です。直接経費、間接経費を問わず、どちらも経費勘定です。経費勘定は資産の勘定になります。経費については次の記事で詳しく解説しています。

≫【工業簿記】経費の仕訳

製造間接費という勘定科目は間接材料費・間接労務費・間接経費といった間接費を集計するための勘定科目です。製造間接費については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費の仕訳

仕掛品は製品を製造するために消費した全ての原価を集計する勘定科目です。直接材料費・直接労務費・直接経費・製造間接費の全てが仕掛品勘定に集計されます。仕掛品というのはまだ完成していない製品です。仕掛品については次の記事で詳しく解説しています。

≫仕掛品の仕訳

製品とは完成した仕掛品のことです。完成した仕掛品は製品勘定に振り替えられます。製品は資産の勘定科目です。製品については次の記事で詳しく解説しています。

≫製品の仕訳

売上原価とは販売した製品を表す勘定科目です。製品が販売されると製品勘定が売上原価勘定に振り替えられます。売上原価勘定は費用の勘定科目です。売上原価については次の記事で詳しく解説しています。

≫【工業簿記】売上原価の仕訳

損益という勘定科目は商業簿記でも出てきました。工業簿記では原価計算期間は通常1ヶ月なので、損益も毎月計算しなければなりません。そのために使用する勘定科目が月次損益勘定です。月次損益については次の記事で詳しく解説しています。

≫月次損益の仕訳

これまでの勘定科目の振替をT字勘定で表したものを勘定連絡図といいます。勘定連絡図については次の記事で詳しく解説しています。

≫勘定連絡図

製品の原価は製品ごとに原価を計算することで初めて意味が出てきます。そこで、それぞれの製品の原価を個別に計算するのですが、そのときに作られるのが原価計算表です。原価計算表については次の記事で詳しく解説しています。

≫原価計算表

工企業の場合、損益計算書と貸借対照表だけではどうやって製品の原価を計算したのかが分かりません。そこで、製品の原価がどのように計算されているのかを表す製造原価報告書(製造原価明細書)を損益計算書に添付します。製造原価報告書については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造原価報告書

工企業の損益計算書は「商品ではなく製品」「当期商品仕入高ではなく当期製品製造原価」という特徴があります。工企業の貸借対照表は「商品ではなく製品」「仕掛品や材料という勘定科目がある」という特徴があります。工企業の損益計算書と貸借対照表については次の記事で詳しく解説しています。

≫【工業簿記】損益計算書と貸借対照表

材料費計算

材料費とは、モノを消費することで発生する原価です。「素材費」「買入部品費」「工場消耗品費」「消耗工具器具備品費」「燃料費」が材料費となります。材料費については次の記事で詳しく解説しています。

≫材料費

材料消費高は消費数量に消費単価をかけて計算します。「材料消費高(消費金額)=消費数量×消費単価」という計算式です。材料消費高の計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫【材料元帳の記入】材料消費高の計算

材料の帳簿残高よりも実地棚卸高が少ない場合は、材料に棚卸減耗が生じていることになります。この場合、材料勘定を帳簿棚卸高から実地棚卸高に修正します。材料棚卸減耗については次の記事で詳しく解説しています。

≫材料棚卸減耗費【製造間接費になる場合とならない場合】

材料の消費単価を実際の単価ではなく予定の単価を使って材料消費高を計算する方法を予定価格法といいます。「予定材料消費高=実際消費数量×予定消費単価」という計算式になります。予定価格法については次の記事で詳しく解説しています。

≫予定価格法

予定価格法では、予定価格を用いて計算した材料の消費高を仕掛品勘定や製造間接費勘定に振り替えます。このときに発生する「材料の予定価格と実際価格の差」については月末に材料消費価格差異という勘定科目を使って振り替えます。材料消費価格差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫材料消費価格差異

「実際消費高>予定消費高」のときに出る差異を借方差異(または不利差異)、「実際消費高<予定消費高」のときに出る差異を貸方差異(または有利差異)といいます。不利差異と有利差異の考え方については次の記事で詳しく解説しています。

≫不利差異と有利差異の考え方

労務費計算

労務費とは、労働力の消費額のことです。工場は人にお金を支払うことで労働力を提供してもらい、製品を製造しています。このように、製品の製造のために労働力を消費した場合、その労働力の消費高は労務費として製品の製造原価に算入されます。労務費については次の記事で詳しく解説しています。

≫労務費

工員に支払う賃金は一定の期間の労働力に対して支払われます。その期間を給与計算期間と言います。支払賃金については次の記事で詳しく解説しています。

≫支払賃金とは【計算から記帳まで】

直接工の消費賃金は「消費賃金=就業時間×消費賃率」という計算式で計算を行います。直接工の消費賃金については次の記事で詳しく解説しています。

≫直接工の消費賃金

実際消費賃率は直接作業に関する賃金を総就業時間で割って求めます。直接作業に関する賃金は基本給と加給金なので「実際消費賃率=(基本給+加給金)÷総就業時間」という計算式で計算を行います。実際消費賃率の計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫実際消費賃率の計算

これまでは実際消費賃率を利用してきましたが、予定消費賃率を使う場合もあります。「実際消費賃率=(実際基本給+実際加給金)÷実際総就業時間」「予定消費賃率=(予定基本給+予定加給金)÷予定総就業時間」です。予定消費賃率については次の記事で詳しく解説しています。

≫予定消費賃率(予定賃率)

消費賃率に予定消費賃率を使用する場合には、実際額との差額が生じます。この差額を賃率差異といいます。賃率差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫賃率差異

原価計算期間は、通常は1ヶ月で、1日から月末までの1ヶ月です。それに対して給与計算期間は、通常は前月の21日から当月の20日までの1ヶ月です。なので賃金支払額と賃金消費額にもズレが出てきてしまいます。原価計算期間と給与計算期間のズレの調整については次の記事で詳しく解説しています。

≫原価計算期間と給与計算期間のズレの調整

「直接工の賃金」以外の労務費は全て間接労務費になります。「間接工の賃金と給料」、工場の従業員に対して支払われる「従業員賞与手当」「法定福利費」「退職給付引当金繰入」などは間接労務費になります。間接労務費については詳しくは次の記事で解説しています。

≫間接労務費

経費計算

経費は材料費・労務費以外の原価要素です。経費はおおまかに「支払経費」「月割経費」「測定経費」「発生経費」に分けられます。経費の分類については詳しくは次の記事で解説しています。

≫経費の分類【支払経費・月割経費・測定経費・発生経費】

会計係は月末(原価計算期間の終わり)に経費を分類して経費仕訳帳を作成します。経費仕訳帳については次の記事で詳しく解説しています。

≫経費仕訳帳【外注加工費の仕訳など】

製造間接費計算

製造間接費はさまざまな製品についてまたがって発生しているため、特定の製品にいくらかかったのかを直接集計できない原価要素です。そこで、製造間接費はどの製品にどれくらい製造間接費を割り当てるのかを表す配賦率を求めることで配賦額を求めて配賦していきます。製造間接費については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費

製造間接費の配賦基準には「直接材料費法」「直接労務費法」「直接原価法」「直接作業時間法」「機械運転時間法」があります。これらの配賦基準を使って製造間接費を配賦していきます。製造間接費の実際配賦については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費の実際配賦

製造間接費の実際配賦には「計算が遅い」「配賦率が変動する」という欠点があります。これらの欠点は予定配賦をすることで解決します。製造間接費の予定配賦については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費の予定配賦【予定配賦率の計算】

一定期間における予定配賦基準数値の合計のことを基準操業度といいます。基準操業度の決め方には「理論的生産能力」「実際的生産能力」「平均操業度」「期待実際操業度」があります。基準操業度については次の記事で詳しく解説しています。

≫基準操業度

予定配賦率を計算するには、まず基準操業度にどれを使うのかを選択します。そしてその基準操業度における操業度が何時間になるのかを算定してから、その基準操業度において発生する製造間接費を予定します。この予定する金額が製造間接費予算です。製造間接費予算については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費予算【公式法変動予算が重要】

製造間接費の予定配賦を行っている場合、製造間接費の実際発生額と予定配賦額との間に差額が発生します。この差額のことを製造間接費配賦差異といいます。製造間接費配賦差異は大まかに予算差異と操業度差異に分けられます。製造間接費配賦差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費配賦差異

製造間接費の予定配賦は「製造間接費を仕掛品に振替(予定配賦額)」「材料・労務費・経費を製造間接費に振替(実際発生額)」「製造間接費の貸借差額(予定配賦額と実際発生額の差額)を製造間接費配賦差異に振替」という流れで行います。詳しくは次の記事で解説しています。

≫製造間接費の予定配賦の仕訳と勘定連絡図

製造間接費元帳は製造間接費勘定の内訳を記録するための補助元帳です。製造間接費元帳には、減価償却費や工場消耗品費など製造間接費に関する全ての勘定が作られ、発生額が記録されます。製造間接費元帳については次の記事で詳しく解説しています。

≫【工業簿記】製造間接費元帳【減価償却費の会計処理など】

部門費計算

製造工程がいくつかの部門に分かれている場合に行う計算が部門別原価計算です。部門別原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫部門別原価計算

第1次集計では部門費配分表を作成します。部門費配分表では各費目を各部門に配分します。部門費配分表については次の記事で詳しく解説しています。

≫部門費配分表【第1次集計】

第2次集計では補助部門費を製造部門に配賦します。補助部門費を製造部門に配賦する方法は色々ありますが、簿記2級では「直接配賦法」と「相互配賦法(簡便法)」の2つが出題されます。補助部門費の配賦については次の記事で詳しく解説しています。

≫【直接配賦法と相互配賦法】補助部門費の配賦【第2次集計】

第3次集計では各製造部門に集計されている製造間接費を製品(この時点ではまだ未完成なので仕掛品)に配賦します。製造部門費の製造指図書への配賦には実際配賦と予定配賦があります。詳しくは次の記事で解説しています。

≫製造指図書(製品)への配賦【第3次集計】

個別原価計算

個別原価計算は、種類の異なる製品をオーダーメイドで受注生産する企業で使われます。個別原価計算では製品ごとに製造指図書を発行し、この製造指図書をもとに原価計算表を作成して製造原価を計算します。個別原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫個別原価計算

原価計算をイメージするためにカレーを具体例に原価計算をしてみました。原価計算が難しいと感じている人は読んでみると理解が進むかもしれません。次の記事で詳しく解説しています。

≫カレーで考える原価計算

製品を製造しているときに材料のくずが発生することがあります。製品を作る途中に発生するくずのうち価値があるくずを作業くずといいます。作業くずについては次の記事で詳しく解説しています。

≫作業くずの仕訳

仕損(しそんじ)とは、加工に失敗することをいいます。仕損費(しそんじひ)は、その失敗によって発生した費用(損失)のことです。仕損費については次の記事で詳しく解説しています。

≫仕損費の仕訳

総合原価計算

同じ種類の製品を大量に生産する企業で使われるのが総合原価計算です。総合原価計算は、原価計算期間の完成品原価を全体で計算します。そして、その全体で計算された完成品原価を完成品数量で割ることで完成品の単価を求めます。総合原価計算については次の記事で解説しています。

≫総合原価計算とは

総合原価計算では、原価計算期間中の総製造費用を生産量で完成品と月末仕掛品に配分して月末仕掛品原価を計算します。月末仕掛品原価の計算方法には先入先出法や平均法があります。月末仕掛品原価の求め方については次の記事で解説しています。

≫月末仕掛品原価の求め方

総合原価計算はどのような製品を製造するのかによって「単純総合原価計算」「組別総合原価計算」「等級別総合原価計算」に分類できます。また、工程別に原価を計算するかどうかによって「単一工程総合原価計算」「工程別総合原価計算」に分類できます。総合原価計算の種類については次の記事で詳しく解説しています。

≫総合原価計算の種類

工程別総合原価計算は、製品が2つ以上の製造工程で大量生産されるような企業で使われる総合原価計算です。工程別総合原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫工程別総合原価計算

組別総合原価計算は異なる製品を大量に製造する場合に適用する総合原価計算です。組別総合原価計算では、原価計算期間の原価要素を組直接費と組間接費とに分け、組直接費は各製品に賦課、組間接費は各製品に配賦します。組別総合原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫組別総合原価計算

同じ種類だけど大きさや規格が違う製品を同一工程で製造する場合に適用する総合原価計算を等級別総合原価計算といいます。等級別総合原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫等級別総合原価計算

不合格品の発生を仕損といいます。材料が減ってしまうことを減損といいます。仕損と減損については次の記事で詳しく解説しています。

≫【総合原価計算】仕損と減損

正常仕損費・正常減損費の処理に関する具体的な計算方法として、度外視法と非度外視法があります。正常仕損・正常減損を無視することで自動的に完成品や期末仕掛品に配分してしまう方法が度外視法です。度外視法と非度外視法については次の記事で詳しく解説しています。

≫度外視法と非度外視法

企業が製造することを目的としている製品(主産物)を製造するときに一緒にできるものを副産物といいます。副産物には評価額があるので、副産物が発生する場合は完成品総合原価から副産物の評価額を差し引いて製品の製造原価を計算することになります。副産物については次の記事で詳しく解説しています。

≫副産物【原価計算】

標準原価計算

標準原価計算ではあらかじめ原価の標準を設定しておきます。この原価の標準に実際の生産量をかけることで実績標準原価を計算し、この実績標準原価と実際原価を比較することで差異を分析します。これが標準原価計算です。標準原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫標準原価計算とは

直接材料費差異は、標準原価による直接材料費と実際に発生した直接材料費との差額です。直接材料費差異は「(標準消費価格×標準消費数量)-(実際消費価格×実際消費数量)」という計算で求めます。直接材料費差異は材料の種類ごとに価格差異と数量差異に分析します。直接材料費差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫直接材料費差異

直接労務費差異は、標準原価による直接労務費と実際に発生した直接労務費との差額です。直接労務費差異は「(標準賃率×標準作業時間)-(実際賃率×実際作業時間)」という計算で求めます。直接労務費差異は部門別または作業種類別に賃率差異と作業時間差異に分析します。直接労務費差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫直接労務費差異

製造間接費差異は、製造間接費の標準配賦額と実際配賦額との差額です。製造間接費差異は「(標準配賦率×標準時間)-実際発生額」という計算で求めます。製造間接費差異は部門別に予算差異、変動費能率差異、固定費能率差異、不動能力差異などに分析します。製造間接費差異については次の記事で詳しく解説しています。

≫製造間接費差異

標準原価計算の勘定記入の方法は、どの段階から標準原価で記帳されるのかによって「パーシャルプラン」と「シングルプラン」の2通りに分けられます。仕掛品勘定の借方までは実際原価で記入し、仕掛品勘定の貸方から標準原価で記入する方法がパーシャルプランです。パーシャルプランについては次の記事で詳しく解説しています。

≫パーシャルプラン

標準原価計算の勘定記入の方法は、どの段階から標準原価で記帳されるのかによって「パーシャルプラン」と「シングルプラン」の2通りに分けられます。仕掛品勘定の借方から標準原価で記入する方法がシングルプランです。シングルプランについては次の記事で詳しく解説しています。

≫シングルプラン

直接原価計算

固定費は通常であれば製造原価に含まれます。しかし直接原価計算では固定費は製品原価に含めずに計算します。直接原価計算については次の記事で詳しく解説しています。

≫直接原価計算とは

直接原価計算における営業利益と全部原価計算における営業利益は違います。しかし、直接原価計算で計算された財務諸表は認められていません。なので直接原価計算で計算された営業利益は全部原価計算で計算された営業利益に調整しなければなりません。この調整を固定費調整といいます。固定費調整については次の記事で詳しく解説しています。

≫固定費調整

原価・営業量・利益関係の分析

直接原価計算は、現在の製造原価の計算をするためにも使いますが、将来の損益の予測をするためにも使います。将来の損益の予測をするためには原価(Cost)と販売量(Volume)と利益(Profit)の関係を分析する必要があります。この分析を、頭文字をとってCVP分析といいます。CVP分析については次の記事で詳しく解説しています。

≫CVP分析

原価予測の方法

直接原価計算とCVP分析では、原価を変動費と固定費に分けて計算する必要があります。この原価を変動費と固定費に分解することを固変分解といいます。固変分解については次の記事で詳しく解説しています。

≫固変分解

工場会計の独立

工場会計を独立させた会計を本社工場会計といいます。本社工場会計については次の記事で詳しく解説しています。

≫本社工場会計